多くの技工士が考える解決策のひとつ、技工所から保険者へ技工代金を直接請求する方法について述べてみたいと思います。今さらなにができる、もはや手遅れだと言う人も少なくありません。かく言うわしもそのひとり。どうしてこうなったかは、これまで書いてきた【実態編】に譲ることにしまして、現行の保険体制下で最良とも思える方策がこれ。

まだ【実態編】をお読みになっていない方は、まずは下記リンクからご覧ください。

多くの技工士が打開策に考える『直接請求』とは

皆さんご存じの通り、歯科の診療報酬は歯科医院が保険者へレセプトを送付し、その見返りに得たお金の中から技工料金が支払われているわけです。このうち技工物に関してはラボからの直接請求とすれば、技工業界が抱えている問題を一気に解決できる、そう考えている技工士は多いようです。

その真意は、保険点数化することで技工料金のダンピング(不当廉売)が回避できることに尽きると思います。つまり医科の保険請求から薬価が分離し、現在のように調剤薬局で患者が薬を受け取る医薬分業のように、言わば“歯技分業”にしようというもの。がしかし、そう簡単にはいかない障壁が立ちはだかっております。

金属代金を誰が請求するのか

技工物に関わる請求を切り離した『歯技分業』への実現を困難にするもののひとつが、金属代金の負担の問題です。

大臼歯FMCをセットする場合を例に解説します。単純化するために、技工サイドが関わらない部分、すなわち形成・印象、装着料、セメント代金を除いて説明しますと、診療報酬のうちわけは、令和5年1月改定価格に当てはめますと(単位:円)

製作費4,540+金属代金13,060=診療報酬として¥17,600

となります。製作費の7割を技工所の取り分といたしまして、

製作費4,540×0.7=技工料金として¥3,178

を保険者へ直接請求するというものになります。技工料金が製作費の7割とするか、あるいはそれより高くするか安くするかは、ラボからの直接請求が実現した時の議論といしたますが、ここで大きな問題となるのは金属代金¥13,060を従来通り歯科診療所が請求するのか、それとも金属を直接扱うラボサイドが技工代金と一括して請求するのかで様相は大きく異なってきます。

診療所が金属代金を請求する場合

歯科診療所は診療報酬から技工料金を除外して請求するのですから、歯科医にとっては外注費が無いぶんシンプルな料金体系に考えられがちです。

使用する金属の量、地金相場によっては金属修復が赤字になる可能性があるのはこれまでにも述べた通りです。既に修復・補綴が診療所にとっては利の薄い“うま味”を失った算定項目であることは間違いないことで、ラボ側に技工料金の値下げを要求することで利幅を稼いできたことは否めません。これについては【実態編②】に譲ります。

とりなますと、一部の無理解で未来思考に欠ける科医からは不満が噴出しそうですし、かかる金属代金は右から左へと素通りしていくだけですから、金属代金にかかるレセプト請求、一部負担金の徴収をサービスでやらされている感がつのるかもしれません。

さらに、歯科医師側の取り分は(単位; 円)

4,540×0.3=1,362 これに装着料450を加え¥1,812

ここに

補綴維持管理料+1,000を加えて、ようやく¥2,812

ここから人件費、水道光熱費、リース料、返済分が引かれるわけですから、技工料金の値引きを迫ることで利幅を稼いできた歯科医はどう思うのでしょうか。

ラボからの直接請求を純粋に技工料のみとするならば、金属は診療所が購入してラボに預けることが望ましいでしょう。この場合、心配されるのが歯科医のラボに対する疑心暗鬼。金属使用料が多いと、一部の悪徳ラボで横行している使用金属量の水増しが行われているのではないか? との疑念を抱く歯科医がいるかもしれません。例えば30グラム合金の製品を、29グラム使用した時点で「先生、金属が無くなりましたので補充してください」と偽り、浮いた1グラムを回収業者に回して現金化する──そんなバカな、とおっしゃるのは性善説を信奉する真面目な関係者でしょうか、表沙汰になっていないだけで、この狡猾な手法は恐らく今も連綿と横行しているはずです。もとはと言えば安く買い叩かれた技工料金を補うために一部のラボが編み出した苦肉の策とも言えますが、まさに貧すれば貪すの例えどおり。ですがラボ・歯科診療所の絆は紳士協定で結ばれるべきであり、現行の請求においても、金属料のごまかしがないか厳密なクロスチェックが必要であるのは言うまでもありません。

技工所が金属を購入、代金も含めて請求する場合

この形式では、前述のようなごまかしが生じません。しかしメリットだけではありません。最も懸念されるのが、歯科医の形成が上手か下手かでラボが受け取る診療報酬に差が生じることでしょう。元来、やたらにクリアランスが大きい、窩洞が深いクセのある先生は存在しますが、貴金属価格が高騰してからは、多くの歯科医が使用金属が少なくなるよう形成に気を配ってきたものと確信しています。しかし、金属料を含めてラボからの直接請求になると、歯科医は形成量に気を配らなくなるかもしれません。無論、クリアランスが十分にあればラボサイドも作りやすいことでしょうが、損益分岐点を超えるような形成量ではモチベーションが下がろうというもの。これをどうコントロールするかは、かなり難しい問題となるはずです。

調剤薬局方式はありえない

一部負担金の問題

金属料金と並んで問題となるのが、窓口での一部負担金をどうするのかという課題でしょう。

直接請求に前のめりな技工士さんは、「調剤薬局がやっているように請求できる!」と息巻くのですが、そう簡単に実行できるものではありません。薬ならば、患者は薬局で受け取って支払いを済ませればよいでしょうが、技工物は歯科診療所でセットしなければなりません。たとえ技工士の業務範囲が拡大し、歯科医でなくても調整・セットできるよう法改正を──なんて、もはや非現実的と言うよりは絵空事になりましょうか。したがいまして、2割なり3割なりの一部負担金は、歯科診療所で支払うのが現実的と言えます。

ここで注目していただきたいのは、技工料金に関わる一部負担金も生じており、それは誰の取り分なのか? ということ。真っ当に考えるならばラボの取り分であるべきでしょう。つまり、歯科診療所でラボが受け取るべき一部負担金を代行して徴収し、それを歯科医がラボへ還付する、ということになりそうです。窓口での一部負担金と申しましても一様ではありません。いずれ3割に統一されるとしても現行では1割、2割、3割負担があり、これに加え、定額¥530の公費があったり、生活保護があったりと徴収額は多岐にわたります。これを歯科診療所側が集計しラボへ還付する──その労力ひとつをとっても現実的ではないと思われます。

それとも技工料金にかかる一部負担金を、手数料として診療所のものにするという手もあります。この場合、ほとんどのケースで技工料金は3減となってしまいますが、現行制度での実態料金とそう変わりはなくなってしまいます。

請求業務はオンラインなのだが

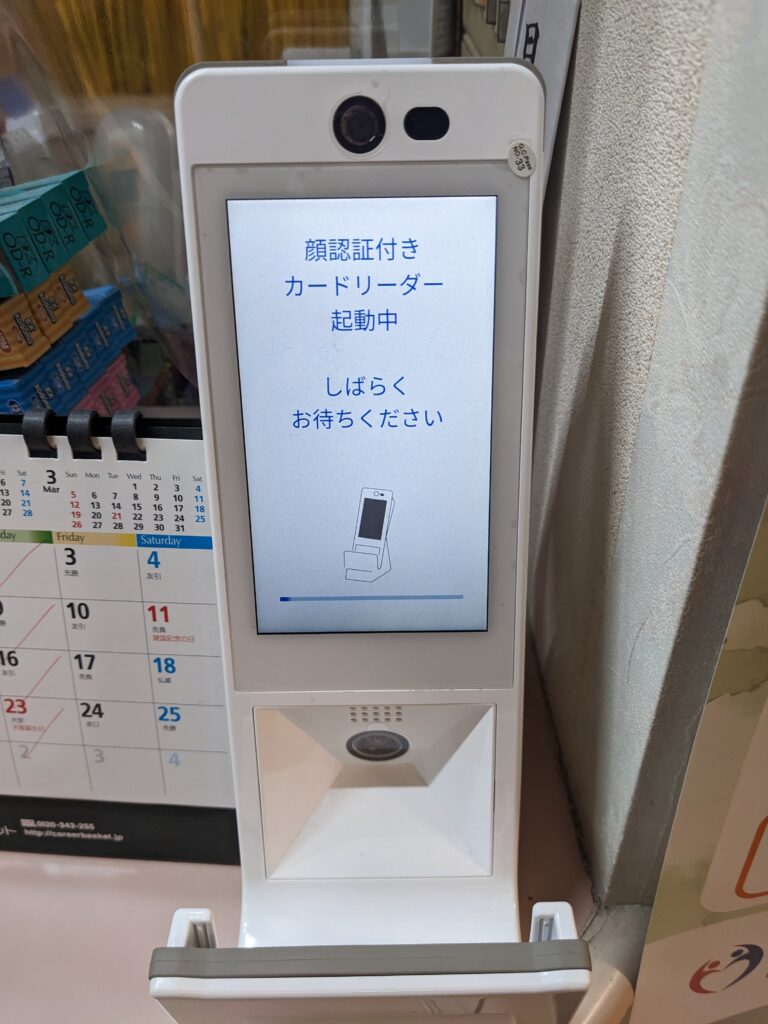

政府は保険診療に関わる請求を、令和6年度より原則オンラインで行う予定です。そのため調剤薬局でも、患者が持参したマイナンバーカードを下図のようなカードリーダーで保険証情報を読み取り、薬の代金を徴収しています。保険請求を行うのならば、このカードリーダーの他に、厳密なセキュリティ上に構築された専用端末を備える必要があります。これに加え別途、請求システムをインストールしたパソコン、VPN回線またはそれに準じた通信環境も必要なりましょう(有料)。

わたくしはここに断言いたしますが、調剤薬局と同様に患者がラボを訪れ、マイナンバーカードを提示して料金を支払うことは非現実的であると考えます。将来、法整備がなされ技工士が患者の口に技工物をセットできる日が来るとしても、調剤薬局のように患者用の駐車場を用意したり、待合室を設けたりする必要が生じるはずです。ましてや調剤薬局のように、ラボが歯科医院の近くにあるとは限らない、いやむしろ、遠隔地にあるのが普通でしょう。そしてなにより、保険請求にかかる負担は、恐らく技工士諸兄が考える以上に煩雑でストレスになることが予想されます。とにかくお国は、たとえ1円でも医療費を安くしたいわけですから、保険番号違いや請求不備によるレセプトの返礼に悩まされることは必定。日々の技工に加え、このような余計な重圧が加わることは得策とは思えません。

その他の課題

他にも、再製になった場合の扱いをどうするのか、未来院請求は?など、突き詰める事項には枚挙に暇がありません。

支払い側にしても、保険医療機関として技工所を取り扱うことになりますので、支払業務の負担増は当然として、認可、指導、監査などの業務負担は確実に増加します。誰だって自らの首を締めることは望まないはず。人口の高齢化とともに経済がシュリンクしていく中にあって、改革を断行するのは容易ではないこと、皆さんで共有していただければと思うのです。

皆様、お知恵を拝借

わたしも最初、技工所による直接請求のアイデアを耳にした時は、良い方法だと思ったものです。最低料金の保証、7:3の堅持、ダンピング問題が一気に解決できる──しかし、その実効性を考えれば考えるほど難問が立ちはだかり、現行のままの方が無難ではないのかとさえ思い至るようになりました。

ならば診療報酬の値上げを今後も求めていくのが、歯科業界が取り得る唯一にして最良の道ではないのか……。そのとおりなのですが、お国の財政状況や国際競争力の低下、団塊世代の後期高齢者層への突入を鑑みれば、診療報酬の劇的な改善は夢想するだけエネルギーの無駄です。

だけど、この直接請求方式──このままダメ出ししたまま放逐してしまうにはあまりにもったいない。わたしが記したものは、ひとつの提案、叩き台にしかすぎません。どうか皆さんのお知恵を、当エントリのコメント欄、お問い合わせフォーム、わたしのTwitterアカウントへお寄せいただければ幸甚です。

にしても、この診療報酬という難敵……かつて社保担当理事として厚労官僚を相手に辣腕をふるった堀憲郎・日歯会長ですらその牙城を崩すことが敵わなかった。ならば、他に活路を見いだせないものか……。次回からは、わたしが頭に思い描いているプランを披露したいと考えております。

コメント