前回までは、保険技工の現状把握と、それに付随する様々な問題点について述べてまいりました。今回からは、それらを踏まえて、どうしたら保険技工が生存できるのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

まだ【実態編】をお読みでない方は、まず下記エントリからお読みいただければ幸甚です。

技工料金の経済学

前回までの【実態編】では、深刻さを浮き彫りにする意図もあり、より硬い筆致で書いてまいりましたが、今回からの【提言編】からは、より砕けた文体を心がけていきます。と申しますのも、わたくしが今回から述べるのは提言であり、解決策ではないからです。そのため、問題を共有できた読者には忌憚なくご意見を賜れればと考えて、よりとっつきやすい文体に心がけてまいります。どうか、わたしのTwitterアカウント、記事の末尾にあるコメント欄、当ブログのお問い合わせフォームから遠慮なくご意見を賜れれば幸いです。

では本題。

技工料金は医院経営を圧迫している?

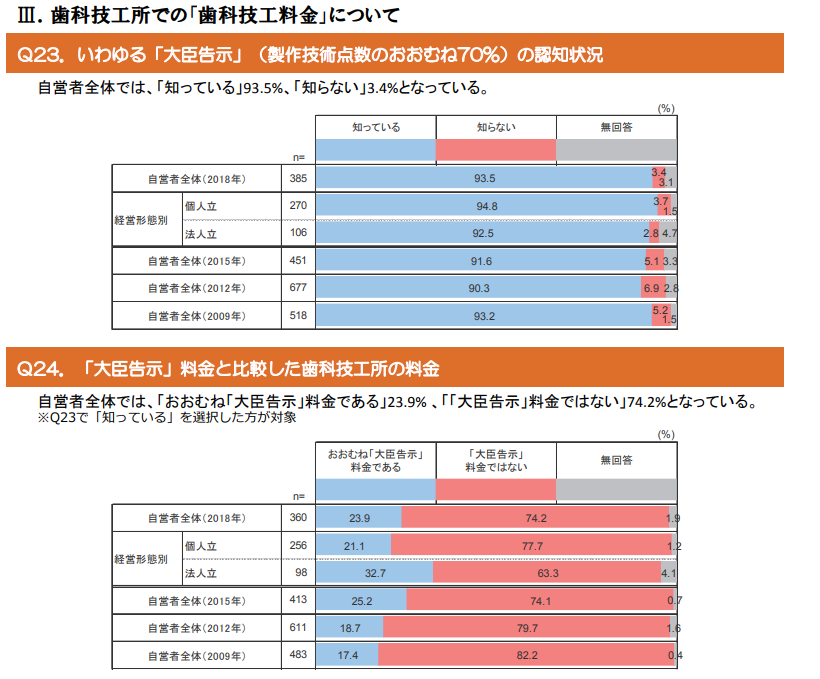

これまでのエントリを読まれた方なら、「大臣告示」が示す意味はご存じかと思います。詳しくは過去エントリに譲りますが、ご存じない方はご一読ください。

端的に言えば、国が妥当と定める技工料金が守られていない現状があり、歯科医は(利の薄い保険技工を)安く買いたたくのが当然と思っている者が少なくなく、技工士も価格競争や歯科医からの値下げ圧力に抗しきれない側面があります。

FMCを例にとれば、大臣告示の適正価格、製作費の概ね70%である3,000円は守られておらず、実態価格は2,000~2,500円といったところでしょう。

歯科医のなかには「それくらいは当然だろ?」と思う方もおられるでしょうが、実際に技工物を製作してみればわかります。納期や製作にかかる時間単価を考慮すれば、大臣告示の概ね7割でも安い、というのが技工士の本音ではないでしょうか。

そして歯科医はこの大臣告示のことをご存じない方もかなり多い。だから新規に開業された先生の中には、飛び込み営業に来た技工士にFMC一本3,000円と言われれば高く感じられる方も少なくないはずです。

仮に技工料金が7割として、大臼歯FMCをセットした際に歯科医の取り分がどれくらいになるかと申しますと、

令和5年2月10日時点での金銀パラジウム合金30グラムの価格を91,000円(税込み)とし、使用金属量を3グラム(当診療所平均値)、築造無しの失PZで粗利を計算しますと(単位¥)

【診療報酬】

・形成時 失PZ(1,660)+BT(180)+連合印象(640)=2,480

・セット時 FMC大(17,600)+装着料(450)+レジンセメント(170)+補綴維持管理料(1,000)=19,220

報酬合計 21,700……①

【経費】

金属代(9,100)+税込み技工料金(3,300)+その他(人件費、材料費、水道光熱費、他)12,400……②

【歯科医院粗利】

①-②=9,300-その他経費

十分と言えるかどうかは各自の考え方でしょうが、そこそこの利益は上がっております。しかし、修復・補綴では利益が上がりづらくなって久しく、近年の歯科衛生士を多く揃えたメンテナンス型の診療形態が増える環境下では、人件費の高騰は医院経営を圧迫しており、加えて重装備、好立地での開業から、家賃や元本の返済といった固定費がバカにならない。したがって、経営体力に余裕のない先生(と守銭奴的な先生)は税込み3,300円の技工料金をさらにケチろうとしかねません。そしてこの数字は楽観過ぎる。と申しますのも、今年(令和5年)に入ってからパラジウムの地金価格は下落を続けており、現在は近年稀に見る安値となっております。この相場を厚労省が看過するはずもなく、やがてパラ価格はマイナス査定になりましょうし、ガソリン車の増産、ウクライナ情勢によっては再び悪夢のパラ価格10万円超えも覚悟しておかねばなりません。

となりますと、粗利9,000円は今だけのストロベリータイムであり、形成量の多い大臼歯インレーなどは、あっと言う間に赤字に転落しかねない危険性をはらんでいるのです。

ですから、値下げ圧力は当分、いや、永遠に続くことになりそうですが、このまま何も変わらなければということ。当ブログで考えたいのは、この現状をどうやって打破するかに尽きるのです。

技工士たちが考える打開策

Twitterをながめていると、ラボの飛び込み営業に行って、「いくらにする?」と突きつけられた技工士さんも珍しくないようです。料金表を見比べて天秤にかけられたなんて話も耳にしました。

しかし、ハナから料金交渉してくる先生は敬遠した方が得策です。そんな先生にありがちなのが、安くしろと言っておきながらクオリティはいっちょ前に高いものを要求する。極端に言うならば、スシローやくら寿司で大間産の近海マグロを、120円皿に2貫乗っけろと要求しているようなもの。また歯科医の側としましても、冒頭から「安くします」と言ってくるラボは危険です。詳しくは下記のエントリをご覧ください。

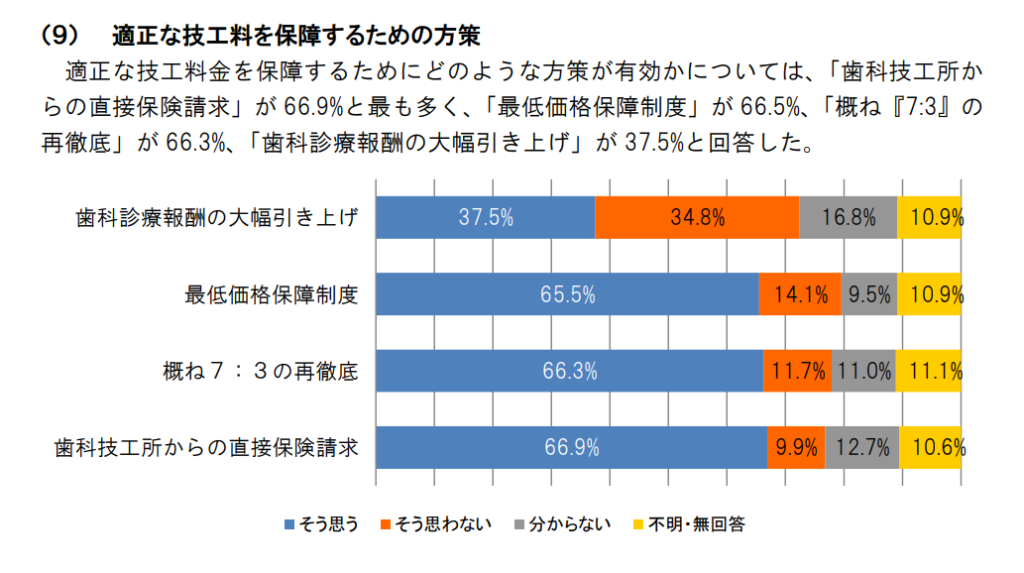

しかし、技工士たちが声を上げていないわけではありません。下記は保団連によるアンケート調査の結果ですが、概ね、Twitterのタイムラインに流れている意見と相似していると考えられます。

技工士さんたちが考える打開策をひとつひとつ検証してみます。

診療報酬の大幅引き上げ

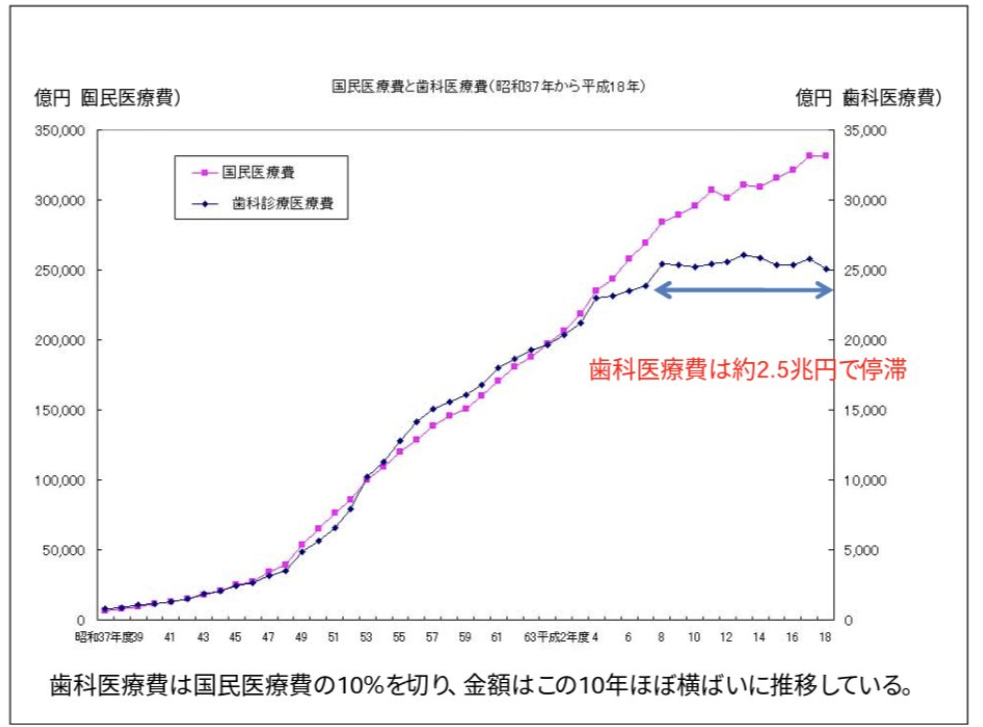

当ブログをお読みになってきた方なら理解できると思いますが、これはありえません。絶対に、と付け加えてもよいほど絶望的です。国民医療費は増加の一途を辿っておりますが、下図のとおり歯科医療費に関しては伸び悩んでおります。弱体化したとはいえ、歯科医師会は政府への働きかけを続けておりますし、国民への啓蒙活動にも尽力しております(十分と言えるかはさておいて)。

この国は絞りやすいところへは容赦なく大鉈を振るってきます。それだけ歯科医師会の組織力、影響力が弱体化したとも言えるのですが、どんなに厚労省にネジをまいたところで、予算要求の総本山、財務省にバッサリやられているものですから、まず医科の取り分を確保し、先進薬も収載していくと、足りなくなるのは歯科の取り分というわけです。この傾向は上図のとおり平成5年度から、つまり30年近く前から続いていて一向に改善の兆しが見えないわけですから、今後に期待するのは無駄というものでしょう。

残り3項目は、形こそ違え同じことを訴えている

最低価格保証制度、7:3の徹底、技工所からの直接請求──一見すると違うことを訴えているように見えますが、どれも技工料金のアンチ・ダンピングを言っているわけです。個々に見ていきますと、最低価格保証制度の最低ラインを何処に設定するかが肝要になると思います。これはやはり7:3の徹底になると思います。

ラボからの直接請求

薬価のところでも申しましたが、本来ならば出来高払いが妥当です。金パラが1グラムしかかからない冠もあるでしょう。逆に4グラムを超える症例もあるでしょう。それをいちいち請求額を計算して請求すれば、足は出ないことになる、と複数の技工士さんが目を輝かせてそうおっしゃるのですが、これは金属代金を歯科医院が払うのか、それともラボが支払うのかで状況は大きく異なってきます。

ラボが金属代金を支払う形態

仮にラボが金属代金を支払うとしましょう。

保険は公定価格、算定項目は定額です。仮にこれを、症例ごとにAさんのFMCには5グラムかかりました、Bさんのインレーには2グラムです、といった具合に請求額を変えて請求できるか──ここまで書いて、多くの歯科医師はおわかりと思います。保険は公定価格、固定価格です。金属使用量の多い症例の前に、どんなに大量の涙を飲んできたか。ですからロシアのウクライナ侵攻以後、クリアランスは狭小になり、インレーは浅くなってきました。医院でしたら、この金属使用量をテクニックで減じることはできますが、ラボに利益を失うほどの金属代を負担させることは考えられません。

つまり、歯科医院が金属代を支払うしかない

当然といえば当然ですが、殆どの技工士さんは技工代金の請求だけを考えているはずです。ここで問題となるのは、やはり金属代金なのですが、ラボによる直接請求への考察については次回に述べたいと思います。

コメント