前回までは、いかにして技工料金の値引きが行われ、技工士が職業としてのうま味を失ってきたかを述べた。しかし、診療報酬が現行よりずっと高く設定されていれば、多少の値引き合戦は自由競争の結果として看過されうるはずであるが、実態はもともと安い技工料金をさらに安く買い叩いている。今回はそもそも論に立ち返り、どうして技工料金を含めた診療報酬が低く抑えられているのか、その仕組みを考察してみたい。

この回が初めてお目に留まった方は、プロローグからお読みいただければ幸いである。

診療報酬決定の仕組み

保険改定の度に話題になるが、診療報酬は中央医療協議会(以下・中医協)に於いて、公開で決定される。協議会に参画するのは、支払い側(国、保険者など)、請求側(医師会、歯科医師会など)、中立な識者の3者からなり、言わばジャンケンのグーチョキパーの如く“三すくみ”のパワーバランスの元に話し合いが行われることになっている。

だがしかし、あえてえげつなく書くが医療の価格決定がどのような基準で決定されているかは、主に支払い側のお手盛りであることは否めない。後述するが、中医協で請求側が如何に理路整然と主張を展開しても、予算が無いの一言で押し切られてしまう。少なくとも、予算配分の論拠には不可解なことが多いのは確かである。

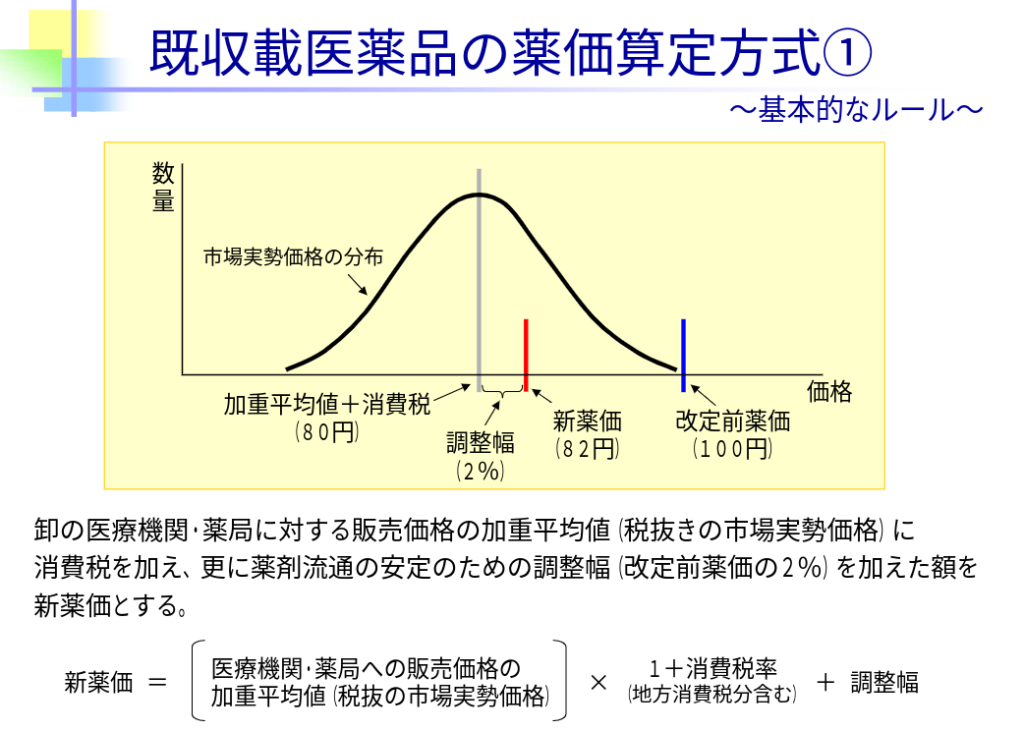

これを薬価を例に、価格決定のプロセスを述べてみる。

薬価の仕組みは、診療報酬決定の仕組み

わたしが歯学を学んだ大学には「医療管理学」という主に保険診療を扱う不人気この上ない講座があった。当時、明るい未来しか信じていない能天気な学生だったわたしには、講義中で語られる保険医療の理不尽さは記憶にあまり残らなかったが、それでも薬価の決定プロセスが如何に異様なものであるかは十分に伝わった。

90%バルクライン方式

この聞き慣れない言葉をご存じの方はかなり少ないはずである。わたしだって、このブログを書くために記憶の底から発掘したくらい。下記にgoo辞書の説明を引用する。

医薬品の薬価基準の設定方法の一。医薬品の個別銘柄を取引値の安い順に並べ、90パーセントに相当する量に対応する価格を薬価基準と定める方式。昭和57年(1982)まではこれを一律適用していた。90パーセントバルクライン方式。

goo辞書より引用

薬価はかつて、この方法で算出されていた。大雑把に言うと成分と薬効が同じで価格が異なる薬が100個あったとして、価格の低い方から並べて90番目、高い方から10番目の価格を採用すると思ってもらえばいい。この方式なら薬価は市場における最頻値、平均値、中央値より高くなる気がする。折しも高度経済成長が落ち着き医療費の抑制が喫緊の課題とされていた昭和末期、この90%バルクライン方式が薬価の高止まりの元凶と支払い側に判断されたようで、現在は下記の方法で薬価を決定している。

現在採用されている薬価算定方式

お役所言葉らしく難解に書いてあるが、早い話、市場調査で導き出した実勢価格の平均値に多少の色をつけた価格、を改定後の新価格としているのである。このやり方は、90%バルクラインよりかなり安くなる。そして技工料金の算定に於いても採用されていると思われる。“思われる”と曖昧に書いたのは、以下の記述からの推定による。

技工料金に当てはめて考える

【厚労省 技工料金】でGoogle検索を行うと、下記のページにたどり着く。

上図のように、厚労省は薬価と同様に、技工料金の実勢価格を調査していることがわかる。しかし、ご覧のように調査方法、調査対象、対象数、調査方法はおろか、調査の結果を公表せず、しかも公開する予定もないと明言している。これが何を意味しているのか、隠された意図はなんなのか深刻な技工問題に頭を悩ましている賢明な諸兄ならお気づきになることだろう。

だが少なくとも、この非公表の三連発を目の当たりにすれば、公開されてはまずい何かがある、と邪推されてもしかたないのではないだろうか。せめて日歯、日技が情報公開請求してくれたらいいと思うのだが(既に請求済みで、調査内容を把握しておられる方がいるなら、是非とも本エントリのコメント欄、もしくは問い合わせフォームからご一報いただきたい。リーク元に関わる一切を秘すことを、ここにお約束いたします)。

仮説を検証する

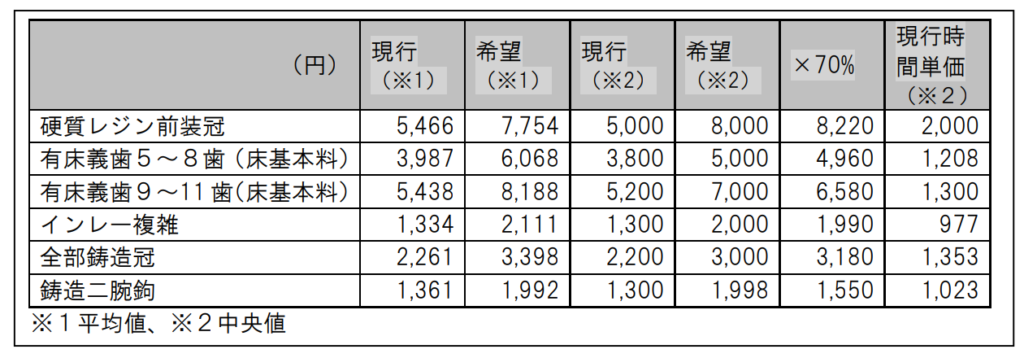

前項の薬価を技工料金になぞらえるならば、市場調査で導き出した技工料金の平均値に多少の色(2%)をつけた価格を技工所の取り分(7割)とし、これに歯科医の取り分(3割)を加え、パラジウムやレジンといった材料費を上乗せしたものが修復・補綴の診療報酬として算定しているのではなかろうか。

具体的な算出基準を厚労省も中医協も明言していないが、わたしは上述の方法がベースにあると高い確度で考えている。大臼歯 FMCを例に根拠を述べる。

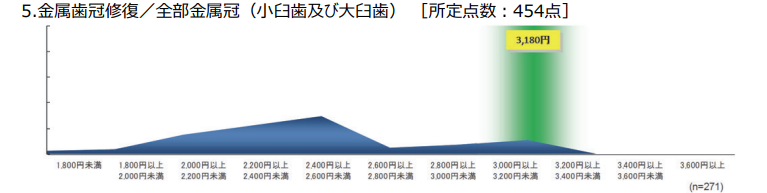

下図は前回、前々回エントリにも紹介した日技および保団連の調査によるFMCの実態価格である。

※グリーンの帯は、厚生大臣が適正とした概ね70%価格帯

この2つの調査からFMC技工料の実勢価格は¥2,200として計算する──にしてもだ、この時期が異なる2つの調査で結果が同じって、終わってると思う。

では気を取り直して、薬価の算出方法に倣って実勢価格から導き出される次年度の診療報酬を逆算シミュレートしてみよう。

実勢価格¥2,200に消費税を加え、これに2%の調整幅を加えると

2,200✕1.1✕1.02=¥2,470(ラボの取り分)

⇓

これが製作費の7割なのだから全額では

2,470÷0.7=¥3,530

⇓

この価格が仮に、次年度の改定に反映されるとしても2%の調整幅ではわずか百数十円の上昇しか望めず、実際過去6年間の診療報酬に変化はなく、所定点数454点(¥4,540)のまま推移している。この点数(実態価格より¥1,000高い)でも支払い側に十分かつ妥当な価格という根拠を与えていると考えられるが、これではインフレ率を吸収したり、最近の物価上昇幅を補償できない。

せめて値引きがなければ技工所もまあなんとか満足なのだろうが、2017年〜2021年にかけて発生した急激なパラジウム高が歯科医による値引き圧力へと転化されたことは間違いないだろう。

しかし最も問題だと感じるのは、技工料金が埋没材やワックス、水道光熱費といった経費を積み上げて算出されたものではなく、価格の市場調査によって行われているフシがあるということ。このわたしの推論が間違いであるのなら、どうかご教授願えないだろうか。コメント、お問い合わせフォームから絶賛お待ち申しあげている。

対策はある

支払い側は、歯科医側からの値引圧力と、ラボによるダンピングの実態を把握していると思う。そしてここ何年も低く抑えられた実勢価格を、診療報酬を上げない根拠にしているのかもしれない。この価格でやれているのだから、高くしなくてもいいよね?とばかりに。

ならばこれを逆手にとって、調査対象に選ばれた技工所が、こぞって値上げに踏み切ればいいのだ。そうすれば価格調査に高い実態価格が反映され、算定ルールに則り診療報酬アップが期待できる(かもしれない……ま、絶望的に望み薄だろうが)。技工関係者のなかには、この仕組みに気づいている人もいて、先の改定の前に、調査対象に抽出されたラボに高めの料金回答を求める呼びかけをTwitter上に展開していた。が、空振りに終わったのは現状を見れば明らかだ。

無理もない。日技の組織率はロビー団体を名乗るのが恥ずかしいくらい低く、すべての技工士に対しイニシアチブをとることはありえない。そして全国各地にちらばる、多くのひとり親方の技工士たち、ひとりひとりに呼びかけるのは不可能に近い。たとえ可能であったとしても、実績を上回るウソ回答するのは気が引けるだろう。実際に値上げしてクライアントに逃げられかねない気持ちも理解できる。ならば歯科医が値引きを要求しなければよいのではなかろうか。無論、わたしも保険中心の開業医だから苦しい台所事情は承知している。だが、安い技工料金が次年度改定の根拠になるのなら、歯科医師会の呼びかけで正規の70%での発注を全国規模で行ってみる試みは一考に値する。しかしこの壮大な社会実験になるであろう目論見は失敗するはずである。技工士会同様、現時点での歯科医師会組織率、会員の疲弊を見れば難しい。しかし、慢性的な値引き要求が、診療報酬が上がらない一因になっていること、歯科医は胸に刻みつけるべきだろう。過度の値引き要求は、自分の取り分をも値引いているのだということを。

新機軸に期待できるか?

まず結論を書くが、最初にありきなのが予算の総枠であり、保険点数の増減は、その枠内でのぶんどり合戦にならざるをえない。財務省が配分した予算枠以上に診療報酬が増えることはないからだ。

CAD/CAM冠、チタン鋳造冠、磁性アタッチメント──保険導入が確実視されると報酬アップが望めるかも、と皆さん色めき立ち、そして蓋を開けて一様にガッカリしたのではなかろうか。これにはえげつないカラクリがあって、ある学会がある新機軸となる製品の保険収載を答申する。そして認められるが価格がペイするかしないかギリギリに設定されると知り、導入に動いた面々は青ざめて支払い側へ再陳情に訪れる。そこで言い渡される言葉が「予算枠が無い」。ファイバーポストや GTR メンブレンが端的な例で、まったくうま味がない。磁性アタッチメントもこれだ。つまり、修復・補綴関連の点数アップによる技工部門の一陽来復は残念ながらありえないのだ。

拭えない疑惑

どんな事業にも利権は存在するし、うま味がなければ金も人材も集まらないから利権は必要悪なのかもしれない。しかし、CAD/CAM冠の導入当初、どうして GCのシステムでなければならなかったか、チタン冠がなぜニッシンの鋳造マシンでしか作れないのか、またミリングによる製作が認められなかったのはなぜか、そして磁性アタッチメントが評判の良いGCのギガウスを差し置いて愛知製鋼のマグフィットのみ認められたのは如何なる理由によるものか、明確で納得がいく導入経緯を耳にしたことがない。

CAD/CAM冠導入の直前、マスコミを使ってメタルボンドやジルコニアより優れた歯冠材料が保険導入されると過大な花火を打ち上げて嘲笑を浴びた某教授のエピソードと違い、不透明さで前者は笑えない。黒い噂がまことしやかに囁かれているうちは、改善策の模索すら不可能であろう。まずはより多くの歯科医、より多くの技工士が双方の立場を理解し、未来志向で同じ議論のテーブルに着くのが急務であると考えるのだが、いかがだろう。

次回は技工士の給与について語りたい。

コメント