歯科技工が崖っぷちの危機に瀕している。いや、もう既に崖から転げ落ちて、谷底に叩きつけられる寸前なのかもしれない。患者の口腔内に入る、言わば人工臓器にも等しい歯科技工物、それがもはや日本では作れなくなるかもしれない。業界人なら、これが誇張ではないことは十分ご承知の事と思う。なのに未だ抜本的な対策がなされてこなかったはなぜだろう。このシリーズでは、現状の分析と、将来われわれが取るべき道筋を模索していきたいと思う。

歯科技工を取り巻く現状……いまさらだが

タイトルどおりいまさらだとは思う。わたしもかつて業界誌、新聞、歯科医師会々報、個人ブログに散々書いてきた。業界の先行きを愁う多くの先達もそうしてきたはずである。しかし、わたしらの発信力が微々たるものなのか、それとも国民の関心がサランラップの如く薄っぺらなのか、もっといえば国に解決する気がそもそもないのかはわからないが、メディアに取り上げられることも殆どなく、業界を代弁する議員がわずかに俎上に乗せるだけで黙殺されてきた。その恐ろしい現実をあらためて述べてみたい。そんなの知っているよ、とおっしゃる御仁は読みとばしていただいければ幸いである。

まずは、おさらいから

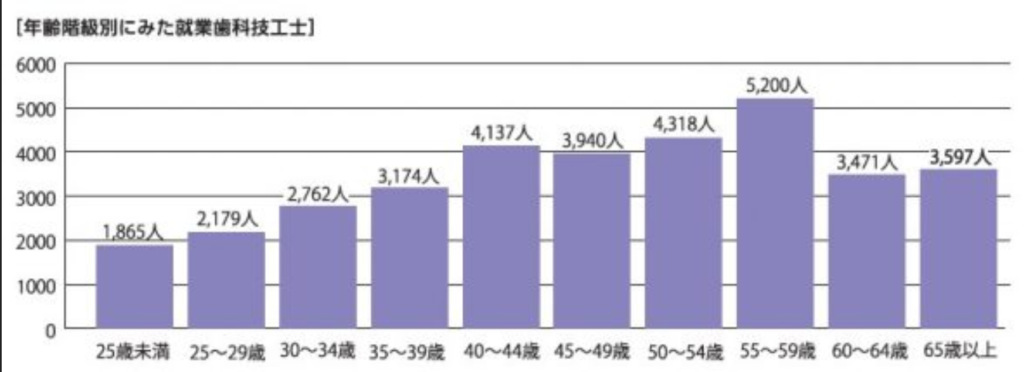

上図は愛知県の技工士養成学校が示しているグラフだが、厚労省および日本歯科技工士会の元データを視覚化したもののようである。調査時期は不明だが、コロナ襲来以前の2017年より古いであろう。だとすれば最大のボリュームゾーンである40~59歳の高まりは、そっくり右へ移動していると推察できる。

やはり深刻なのは次世代を担う若い技工士数が少ないことは今さら言うまでもない。

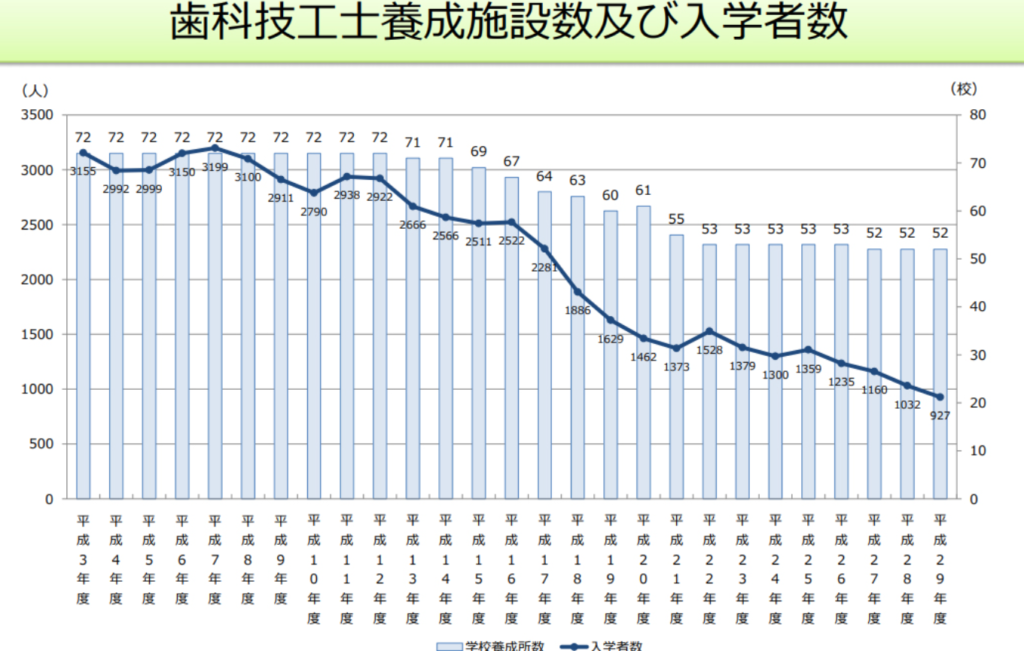

出生率の減少もあって若い世代の人口そのものが漸減してくるのを割り引いても、平成17年度の落ち込みは顕著である。バブル経済崩壊後、それまでの株価か最安値を割った時期にあたり、政治家や経済アナリストがいよいよ日本経済の復活は絶望的で、失われた20年ではなく30年と言い始めた頃に相当する。非正規雇用の拡大が一気に進み、技工士より優勢な賃金に釣られ、多くの若者が他業種の非正規雇用へ流れていったのではないだろうか。その後、グラフがわずかに上向く時期が2度あるが、前がリーマンショック後、後者が東日本大震災後に相当する。医療はアンパイと考える若者が増えたのか、それとも企業倒産や震災のダメージから高卒者の受け皿が減ったせいではないかと個人的に想像している。

このように、日本経済の凋落と相似するかっこうで、技工士への道を志望する若者は減ってきた。つまり若い担い手が減少しているのはなにも、歯科業界に限ったことではないのである。その中にあって技工士養成学校は志願者が3分の1になったにも関わらず、4分の3の学校数を維持しているのは健闘と言なくもない。そして低レベルながらも、一定数の技工士が世に送りだされていることにはなるのだが……。

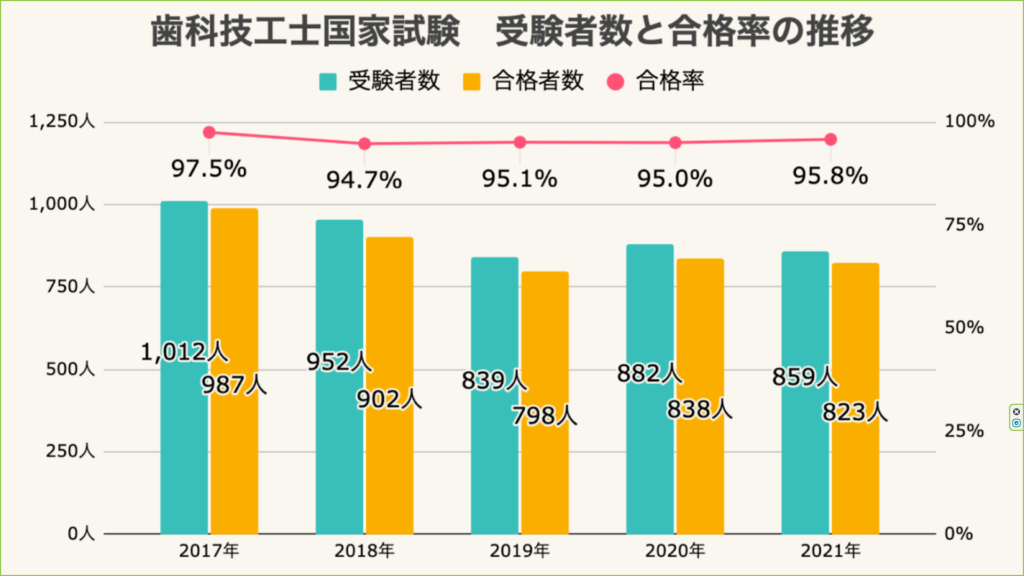

学校にしろ就職斡旋業者にしろ、良いこと、明るい見通しを提示して学生、求職者を募るのは常套手段である。上図によれば、低落傾向は否めなくとも直近5年は800人台の技工士を毎年世に送り出していることになる。しかし、わたしが危機感を覚えるのは、1校あたりの卒業者数である。現時点・令和4年度での養成校数が52なのだから、1校あたりの平均卒業者数は2021年で859÷52=16.5となる。わずか20人に満たない生徒数で、はたしてまともな学校運営が可能なのだろうか? わずかな授業料収入で、優秀な教員をつなぎ止めておくことが可能なのだろうか? 後述するが、この懸念は的中していると思われる事例が様々な方面からわたしの耳に飛び込んできている。歯科技工をめぐる最大の問題はこの点なのである。

5年以内の離職率7割超は真実か?

メディアや個人ブログなどで歯科技工士の離職率の高さが語られることが珍しくないが、1年未満に半数が辞めてしまうという話をよく耳にする。実際、わたしとつきあいのある中規模ラボの社長の子息が昨年、めでたく技工士になり首都圏の大手ラボに就職したのだが、わずか3カ月で職を離れている。実家に戻って技工所を継ぐ気もないそうだ。もう二度と技工士はやらない、そう父親に宣言したらしい。Twitterでも、「教えてもすぐ辞める」、「半年もったからまだいいほう」、等というツイートを目にする。しかし、巷間まことしやかに流布されている「5年で7割の新卒技工士が業界を去る」というのは大げさではないだろうか? 厚労省、技工士会、歯科医師会、保団連のHPを閲覧しても、正確なデータが見当たらない。もしもデータをお持ちの方がおられたら、このエントリにコメントを残していただけたら幸いである。

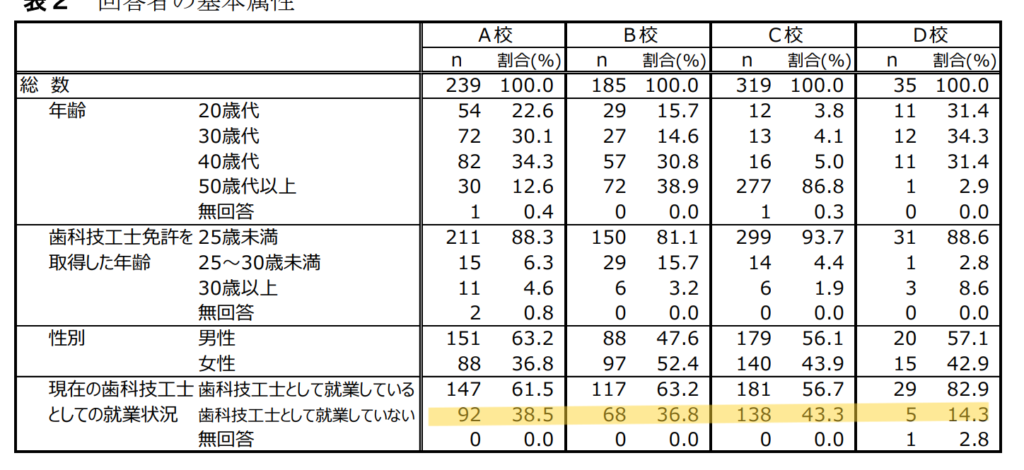

上図は東京医科歯科大学教授・鈴木哲也らによる調査データであるが、技工士の離職率は巷間いわれるよりずっと少なく、4割程度ではないだろうか。それでも少ない率とは思わないが、3日、3週間、3カ月で離職すると揶揄される現代っ子にあっては、そう突出したものではないと思われる。うち、女性が占める割合も高いから、結婚→妊娠を経て、一時的に職を離れている可能性も考慮しなければならない。

しかし、問題なのは次に示すデータである。

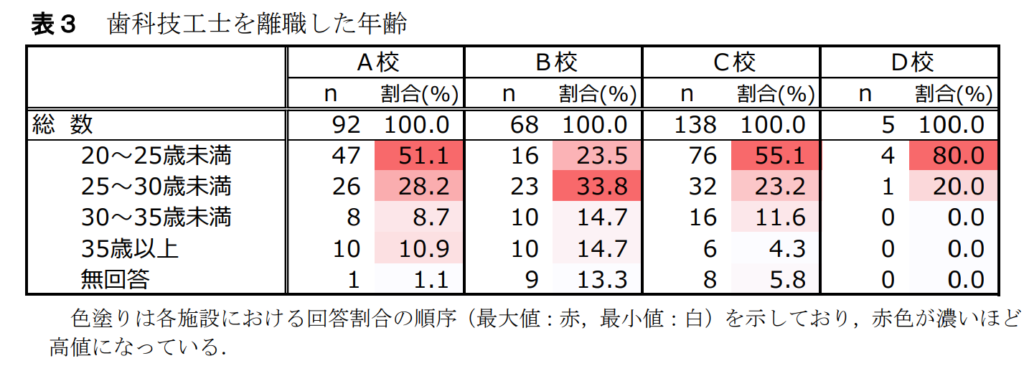

若い世代ほど、やり直しが利くわけだから早期に職替えもあるだろう。それにしても貴重な青春時代の数年を費やして習得した、しかも体ひとつで世を渡れる専門性の高いスキルを易々と捨て去るにはそれだけの事情があったに違いない。さらに深刻なのが離職者を対象に行った次のデータ。

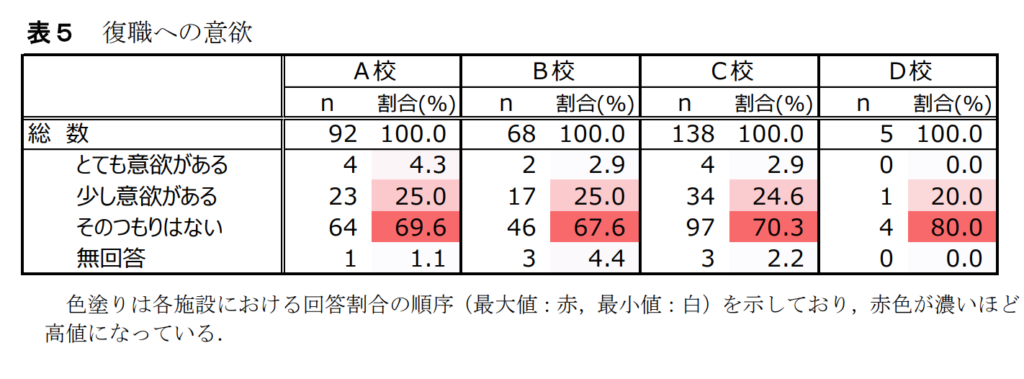

実に7割もの者が二度と技工士としての復職を目指さないという。前述のラボのご子息と同じわけなのだ。歯科衛生士にも共通する傾向であるが、とりわけ技工士には顕著であろう。

どうしてこのような深刻な事態に陥っているのか──ひとえに歯科技工士という職業に魅力が乏しいからに他ならないが、このエントリは現状を憂い、誰かを糾弾し、憂さを晴らすのが目的ではない。同じ業界に棲まう方々と、よりよい方策を見出す一助になればとの思いから書き始めたのである。どうか拙ブログを目にした方々、間違いは忌憚なくご指摘いただきたい。意見の相違にも耳を傾けよう。共に戦おうではないか。田舎の開業医であるわたし一人では、無力にも等しいのだから。

(つづく)

コメント

「平成17年度の落ち込みは顕著で…バブル経済崩壊後…非正規雇用の拡大が一気に進み、技工士より優勢な賃金に釣られ、多くの若者が他業種の非正規雇用へ流れていったのではないだろうか」

↑

平成16年からmixiがサービス開始してます。単にそれまで広がらなかった技工への不満が一気に広まっただけじゃないですかね?

当時私もmixi経由で「技工士になりたい」と相談を受けた女性に「絶対になるな」と助言した事があります。

手に職をつけて安定した暮らしがしたいと思って技工士になったので、非正規という不安定な働き方に魅力を感じる事は当時一度もなかったです。