筆者の体調不良で、しばらく間が開きました。誠に申し訳なく思います。最近のエントリでは①ラボからの直接請求、②最低料金保証について考察いたしましたが、導入にはラボ側の負担が大きかったり、抜け穴が考えられることから、その実現には想像以上に高いハードルが存在することを述べました。おさらいはこちら↓

では、他にわれわれ歯科業界人が取りうる打開策はないのでしょうか?──答えは否。それは何年も前から、多くのラボ、歯科診療所で行われている方法です。そして、わたし個人としては、即効性のある打開策は、これしかないと思っています。(緩効性、遅効性の方策も最後に述べます)

大手技工所の決断

本年の2月、わたしの診療所が立地する地区の大手ラボが、新規の保険技工を受注しない方針を打ち出しました。保険技工の時間単価が安すすぎる他に、政府が打ち出した働き方改革に、大量受注→長時間労働→残業超過のジレンマに対応しづらくなってきたということのようです。

わたしは「いよいよ始まったか」と、この象徴的な出来事を重く受け止めたものです。

この大手ラボは、保険でも利幅が出るよう以前から様々に工夫を重ねてきました。詳しくは書きません(書けません)が、鋳造チタン冠を例にとると、金銀パラジウム合金で製作する冠と比較して、製作に要する時間とコストは約三倍、それを様々な方法でパラ並の歩留りで製作して納品しています。そこのところのノウハウは各ラボ、何処ででもやっていることでしょうが、企業秘密にもなるし、それを何故わたしが知っているかを含めて、本当に書けない(笑)。とにかく企業努力で保険技工でも利益が出るように、頑張っております。もちろん規模の優位性もあります。このラボのように数十人規模もの技工士でシステム化、分業化するならば、歩留りも上がっていきましょうが、一人親方からせいぜい数人の小規模ラボでは、効率化に旗を振っても虚しいだけです。

かいま見えた収益向上のカギ

しかし、この大手ラボが行っている効率化の本当のキモは他にあります。もともと利幅が薄い保険技工を量的に制限しているわけですから利益が出ようはずもありません。ではどうしているか──以下、内部リークを含みますので確度に難があることをお含みおきください。

私が住まう街は平成の大合併で誕生した政令都市ではありますが、合併特例債というエサに釣られて合併した烏合の衆と言えるかもしれません。街づくりや経済戦略に大きな提言があったわけではなく、単に行政組織をスリム化しただけとも言えます。

バブル以後の失われた20年、リーマンショック、中国の台頭、東日本大震災、そしてウクライナ危機を呼び水にした物価高と悪性インフレで、住民の懐は寂しくなるばかり。加えて若い世代の転出も超過していて、地域経済の低迷と比例して歯科への受診率も下がる一方であると考えられます。

かつては転出超過の常連だった東北、九州が必ずしも上位とは限らないのが特徴です。当地もこのワースト10位以内に位置しているのですが、コロナ禍以後、患者数の減少はどこの診療所も著しい。Twitterで散見されるような患者の洪水といった景気の良い診療所はひとつも存在しないと断言しておきます。となりますとラボは受注が減るわけですが、この大手は県外──主に首都圏からの自費技工の下請け比率を高め減少分を補っているようです。

技工所が取りうる具体的な方策

ここまでお読みになったみなさんには、とても陳腐です解決策のひとつは見えましたよね?すなわち、

方策①自前、下請けを問わず、自費技工の比率を高める。

以前から実践されていることです。少子高齢化と保険医療政策に大きな改善が見込めないのなら、自費に特化するのは誰もが考えつきます。しかし、皆が自費に群がってしまうと、いずれダンピングが常態化するでしょう。実際、首都圏を中心にその兆しはあります。

このラボの生き残り策は他に、値引きに応じないという方針があります。例えばチタン冠だと税別¥8,000で受けているはずです。他の保険技工を所謂7:3で受けているかはわかりませんが、とにかく競合他者よりは高めに設定されているようです。これで取引をやめる歯科医院ならば、ラボにとっても願ったり叶ったりかもしれません。何故ならば、安値コンシャスの先生がどれだけラボにストレスを与えるか、これまでのエントリをお読みになってきた方ならお分かりになるかと思います。すなわち、

方策②値引き強要、無茶な納期を要求する歯科医とは取引しない。

技工士数が減少の一途を辿る中、いよいよ歯科医とラボの主客逆転が起こるはずです。つまり、これからはラボが歯科医を選ぶ時代というわけです。歯科医にとっては厳しい話ですが、需給バランスが逆転するからには、覚悟すべきではないでしょうか。

実例を挙げます。

当地区に、料金を値切るくせに、出来上がってきた技工物にやたらと文句をつける年配の先生がおりました。おかげで地区の技工士さんから総スカンを食らい、とうとう自家技工をやっている私に「作ってくれないか?」と懇願するに至ります。自分のところだけで精一杯だから、と断りましたが、その先生はお亡くなりになるまでCR充填でしのいでいたそうです。技工士がいなくなるとは、こういうことなのです。

ラボは対等のビジネスパートナーであり、彼らが作り出すプロダクツには一定の敬意を払うべき認識が歯科医には必要になりましょうか。

方策③集団化、協業化。

上記の方策は、地区で随一の大手ラボだからこそ可能なのだと思います。有体に言うならば「強いラボ」です。ところが、我が国に於ける技工士の7割以上は一人親方か少人数ラボに勤務しております。今後は保険からもメタルフリー化が進むでしょうから、どうしても3Dデジタル機器のような高額な初期投資およびランニングコストを背負わなければラボとしての機能が維持できなくなっていくと思います。一人親方の未来は実に暗い。そうならないためにも機器の共同購入や会社を結成するといった集団化が必要になってくると思われます。

しかし私が知る限り、共同でラボを経営している技工士同士が、仲良くしている例はひとつもありません。「俺は義歯が得意だから、お前はキャストものをやれよ」的な相互補完の考え方と、開業資金負担の軽減から、数名の技工士による共同経営には利があると思うのですけど、やはり利益の分配や仕事量で軋轢が生じやすいのでしょう。技工士に職人気質の人が多いのも、うまくいかない一因である気がいたします。

しかしこれからの時代、特に大手に所属していない技工士はそうも言っていられない。共同経営にせぬまでも、地域で小規模な組合を結成してはいかがでしょうか? ここで私が言う組合とは、農協のような互助システム、共同体の結成を指します。個々のラボは独立経営ということです。

研究の余地はありますが、高額機器を共同購入し、一箇所で集中管理する。また、受注活動を専属の営業マンを置いて行い、各ラボに分配する──街の小さな電器屋さんが大手家電量販店に対抗すべく結成したアトム電器のイメージでしょうか。

歯科医が取りうる方策

技工士の減少に歯止めがかからない以上は、診療所とラボの主客逆転はより顕著になっていくことでしょう。保険技工を担ってくれるラボが存在しない地域がでてくるかもしれません。自費ならば、多少の遠隔地でも取引は可能でしょうか。

わたしが開業した頃に手にした指南書には、売上の15%は自費で、と推奨されておりますが、今後はさらに自費比率を高めることが求められるでしょう。インプラント、ジルコニア、ノンクラスプ義歯、矯正に比重を移すことになりましょうが、既に多くの先生が実践されていることと思います。

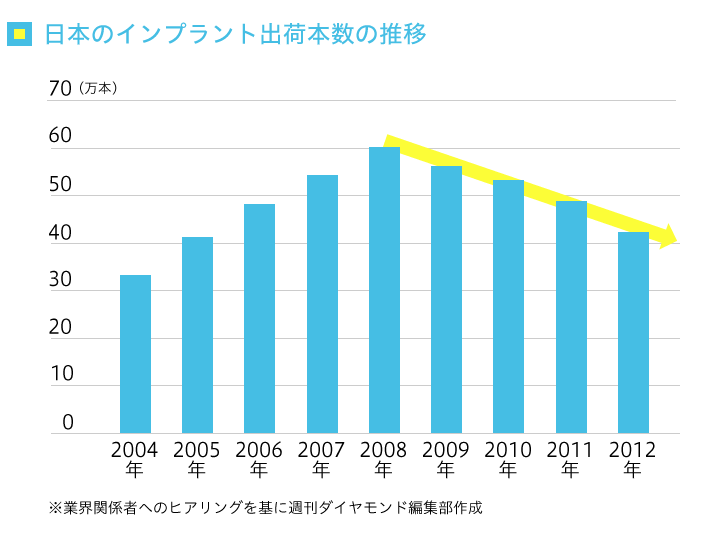

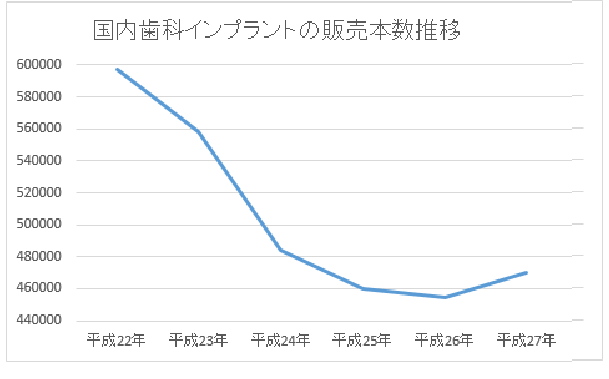

しかし、自費のパイは既にかなり小さくなっております。下表2つは出処は別ですが、インプラント出荷量の年次推移を表したものです。

最新のデータによりますと、歯科界の救世主とまで言われたインプラント出荷量はピーク時の三分の一、こうなるともうパイの争奪戦となり、コマーシャル活動が活発化しているのは皆さんご存知のとおり。かつてはインプラントの伝道者として全国各地を飛び回っていた大御所たちも、講演の機会を失っているようです。インプラントを施術できる患者が減ったのか、患者の懐が寂しくなったのかはわかりませんが、いずれにせよインプラント一辺倒になるのは拙いようです。

欠損補綴は減っていく

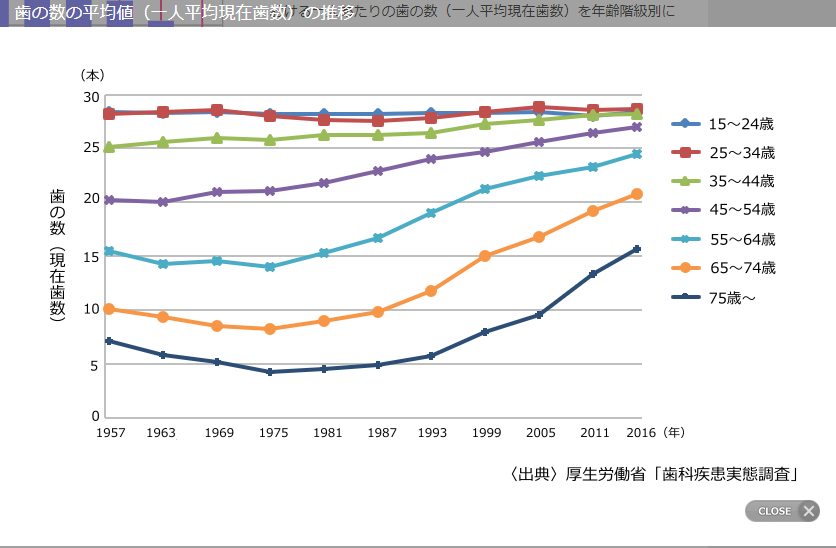

下表のとおり欠損歯数は減少傾向にあります。これはカリエス罹患率も同様と考えて間違いありません。

つまり売上を補綴、修復に頼っていたのではいずれ経営が行き詰まっていくのは目に見えております。既に実践している先生も多いと思いますが、メンテナンス中心の診療体系、口腔外科への特化、多職種と連携した在宅管理型のクリニック構築などは技工士減少時代にあっては大きなアドバンテージになると思います。

自費に特化するなら地域のパイオニアであれ

今や多くの先生がインプラント、ホワイトニング、アライナー矯正を手掛けて、患者側から見れば平準化、陳腐化しているように思います。まるでガソリンスタンドと同じで、どこで施術しても同じイメージなのではないでしょうか。ならば少しでも安いにこしたことはない、となりかねませんし、アドバンテージを得るには宣伝費もかさむ。かつて、メタルボンド、金属床義歯、コーヌステレスコープ、ラミネートベニアが現れ、多くが飛びついてはパイの分け前を減じていったように、インプラントやアライナー矯正も今その局面にあると考えております。誰かが収益を上げているのを見て、オイラもやってみよう!では遅いのです。過当競争になるだけ。皆がやっているなら背を向けるくらいで丁度いい。常に新しい技術にアンテナを張り、地域のパイオニアを目指すべきです。老境に達したインプラントの伝道者たちが、かつてはそうであったように。

矯正、審美、小児については技工問題の影響は少ないのですが、これについては他のエントリで語りたいと思います。

技工士の囲い込み

前述の大手ラボですが、従来から付き合いのある先生については保険技工を断っているわけではありません。値切らない、うるさくない先生からは同時に、自費の発注もあり儲けさせてくれる──ビジネスはwin-winの関係であるべきなのです。そのためには、歯科医もシャープな形成、明瞭な模型の提供に努めるべきで、そのように心がけていれば、ラボ側もきっと大切にしてくれるはずです。

院内に優秀な技工士を囲い込むのも一手ではあります。ただ保険技工ばかりでは赤字になりかねませんので、自費の上手い技工士を雇う、育てることになりましょう。しかしラボ、技工士ともに減っていく現状にあっては、先行投資と思って初期の赤字には目をつぶるべきかもしれません。

自家技工

とはいえ、個々の診療所にはそれぞれ事情があります。地域的に自費比率をあげられない、高い給与で技工士を確保できない先生もいらっしゃるでしょう。今はまだ安さを売りにしている某有名ラボに発注できたとしても、今後はそれも立ち行かなくなるはずです。なぜなら歯科医と技工士は主客逆転し、安売りする技工士はいなくなるのですから。

となりますと、歯科医自らが保険技工をするスタイルがスタンダードになるかもしれません。わたしは保険技工のすべてを自分で製作しておりますが、仮にすべてを外注したのなら、月間で50〜60万円の外注費になります。金属代金を除いた材料費は10万円に届きませんから、保険でも十分に利益はでております。ただし可処分時間の減少と技術料の対価として月間40〜50万の収益は見合うかどうか──もしも自家技工のノウハウに興味がおありでしたら、本ブログのコメント欄、お問い合わせフォーム、わたしのTwitterアカウントへご連絡ください。すべてをお伝えする用意がございます。

以上、即効性があると思われる方策を書き連ねてみましたが、こんなものは麻薬、栄養ドリンクに過ぎません。長い目で見たら危なっかしいものばかり。次回がこのシリーズのまとめになりますが、遅くても抜本的な提言につきましては次回に譲ります。

コメント